上党风里,藏着石头的温度

高铁落地时,风先撞了我的肩

高铁刚停稳,车门拉开的瞬间,风就直愣愣撞过来——不是平原那种软乎乎的风,是带着山的棱角的,刮得我缩了缩脖子。脑子里那点“山西都是煤灰扑扑”的老印象,被这风一吹,碎得像纸片。 站台上的大爷戴着旧毡帽,看见我拎着包犹豫,扯着嗓子喊:“小伙儿,别往那边走,普速那头慢三拍!”方音拐着弯,像山里的路,绕了一下才到我耳朵里。打车时司机师傅又补了一句:“别跟晋城搅和,跑偏了得绕八十里!”语气硬邦邦的,却让人心里踏实——和平原人说话的灵巧不一样,这里的话,像石头一样,砸下来就落地生根。

我把手伸出车窗,风裹着点泥土和草木的香,拍在掌心上。原来山西的风,不是煤灰味的,是山的味道。和平原的风比起来,它更像个直性子的汉子,不绕弯,直接告诉你:这里是长治,是上党。

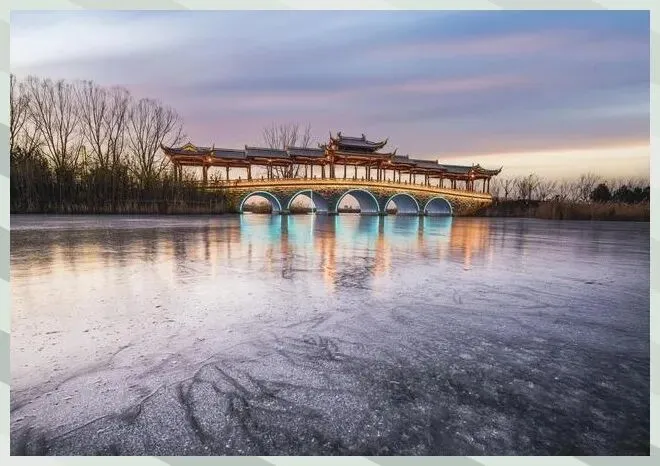

湖光里,老城墙在夕阳下打盹

城里的路不宽,出租车晃过漳泽湖时,水面亮得晃眼。湖边的大妈们挎着菜篮,边走边唠:“今儿风正,湖水好,拍照都不用美颜!”我举着手机按快门,天光水色里,风把我的头发吹得乱翘。 后来走到上党门,夕阳已经把城楼剪成了一块黑色的剪纸。城门牌匾歪歪斜斜的,像个没睡醒的老人,半眯着眼看街上的热闹。有个小孩举着糖葫芦跑过,红色的糖衣在夕阳下闪着光,笑声撞在城墙上,弹回来,甜丝丝的。

我摸了摸城墙上的砖,粗糙的纹路里,仿佛藏着明朝的雨。那些砖缝里的青苔,是不是也听过当年的马蹄声?小孩跑远了,糖葫芦的影子留在城墙上,像一串跳动的音符,和老城墙的沉默,凑成了一首奇怪的歌。

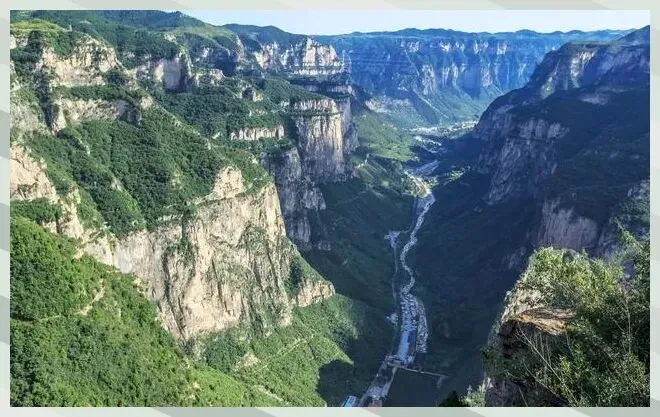

栈道吱呀声里,我听见山的呼吸

红豆峡的栈道贴着山壁,每走一步,木板就发出咯吱咯吱的响,像山在磨牙。峡谷里的水声很急,风灌进来,顺着领口往怀里钻,我忍不住裹紧了外套。玻璃栈道上,有人扶着护栏不敢动,打趣说:“这不是考胆量,是考祖宗保佑!”我也跟着笑,腿肚子却有点软——平原长大的脚,第一次踩在这么悬的地方,心里既怕又兴奋。 山腰的井底村,石头房子嵌在崖壁上,像山长出来的瘤子。村口蹲着个老人,抽着旱烟袋,见我好奇,抬头慢悠悠地说:“祖宗逃战乱来的,靠泉水种梯田活下来。屋顶用石头盖,冬暖夏凉。”

老人的旱烟袋冒起的烟,和山里的雾混在一起,慢慢飘向天空。他说上党战役时,这片山沟沟里打得天翻地覆,那些老枪、老电台,现在都在纪念馆里躺着。我蹲下来,看着他手上的老茧,像石头的纹路,心里突然明白:山里人的骨头,是和石头一起长硬的。

挂壁公路的弯,绕进了历史的褶皱

去锡崖沟的路上,雾气没散,山路像蛇一样盘着。车一进挂壁公路,窗外全是悬崖,每过一个拐弯,司机都要按喇叭,怕对面来车“顶牛”。路边摊的大姐笑着递来一杯沙棘汁:“别看路难走,这汁是山里的,城里买不到这么纯的!”我喝了一口,酸得眯起眼,却忍不住再喝一口——像山里人的性格,直接,带着点刺,却让人难忘。 后来去了武乡八路军太行纪念馆,展厅里的手摇电话、老枪排列得整整齐齐。讲解员用一口地道的上党话念叨:“这些都是真家伙,上党战役那年,咱这山沟沟里打得天翻地覆。”我按着老电话的把手,冰凉的金属触感传到掌心,耳边仿佛有子弹啸过。

墙上的黑白照片里,那些人的表情都很倔,像太行山的石头,不肯低头。讲解员说,当年的战士们,就是靠着这股倔劲,守住了这片山。我突然觉得,挂壁公路的每一个弯,都绕进了历史的褶皱里,藏着那些不肯被忘记的故事。

最后一口羊汤,裹着山风回了城

吃的不用费心思。早晨一碗羊汤,葱花撒在白花花的汤里,蒸汽冲鼻,肉香混着羊油味,一口下去,暖到胃里。潞城甩饼卷肉,边走边吃,汁水顺着手腕往下滴,香得让人不想说话。晚上的烤土豆,摊主撒上椒盐,热气腾腾,咬一口,粉糯的土豆裹着咸香,让人想起山里的土豆地,埋在土里,却长出最实在的甜。 农贸市场的大妈笑着递来一袋核桃:“景点门口贵,我这省一半,保你不吃亏!”她的手很糙,却很暖,像山里的石头被太阳晒过。

最后一天离开时,我喝了最后一口羊汤,裹着山风上了高铁。窗外的太行山慢慢往后退,像一群沉默的巨人。平原长大的我,第一次觉得,山的骨头原来这么有温度。那些风里的方音、石头房子里的故事、羊汤里的暖,都跟着风,钻进了我的骨头里。

回到平原的城市,风还是软乎乎的,但我总想起长治的风。它像一把锤子,把山的硬气,敲进了我的心里。下次再来,我想跟着风走,不用计划,拐个弯,就能听见山的故事,摸到石头的温度。